開催趣旨

東京から、フクシマの復興を考えるということ

人口減少時代のまちづくりにおいては、一般に、地域住民主導のボトムアップ型・小規模連鎖型の開発および運営がオーソドックスな方法となっています。しかし多くの住民が避難を余儀なくされ、場合によっては帰還を絶望視してさえいる原発事故被災地において、そのような括弧付き「地域住民主導の」まちづくりは、それ単体で、果たしてどれほどの拡がりを持つのでしょうか。それでなくても福島浜通りはそもそも、エネルギーの大消費地・東京との関係において地域の経済を成り立たせていたのです。そのような意味でも、もとより福島問題の一方の「当事者」として東京はあり、五輪招致活動の例などを想起するまでもなく、もとより福島の復興は東京大都市圏の課題であるはずです。

言い換えれば、次のようなことです。既に様々な形で指摘されているように、福島の復興という課題は大きく分けて2つのレイヤーを持っています。すなわち、第一に、言うまでもなく、そこには地域・現場の視点でその生活や産業を立て直すという課題があり、第二に、一方で、とりわけ原発事故のインパクトの大きさから、その課題は地域・現場をはるかに越えた一般性・広域性・グローバル性を有しています。福島問題がこのような2つのレイヤーを有する以上、その復興計画もまた、2つのレイヤーについて──車の両輪のように、どちらを欠くこともできないものとして──構想されるべきではないでしょうか。

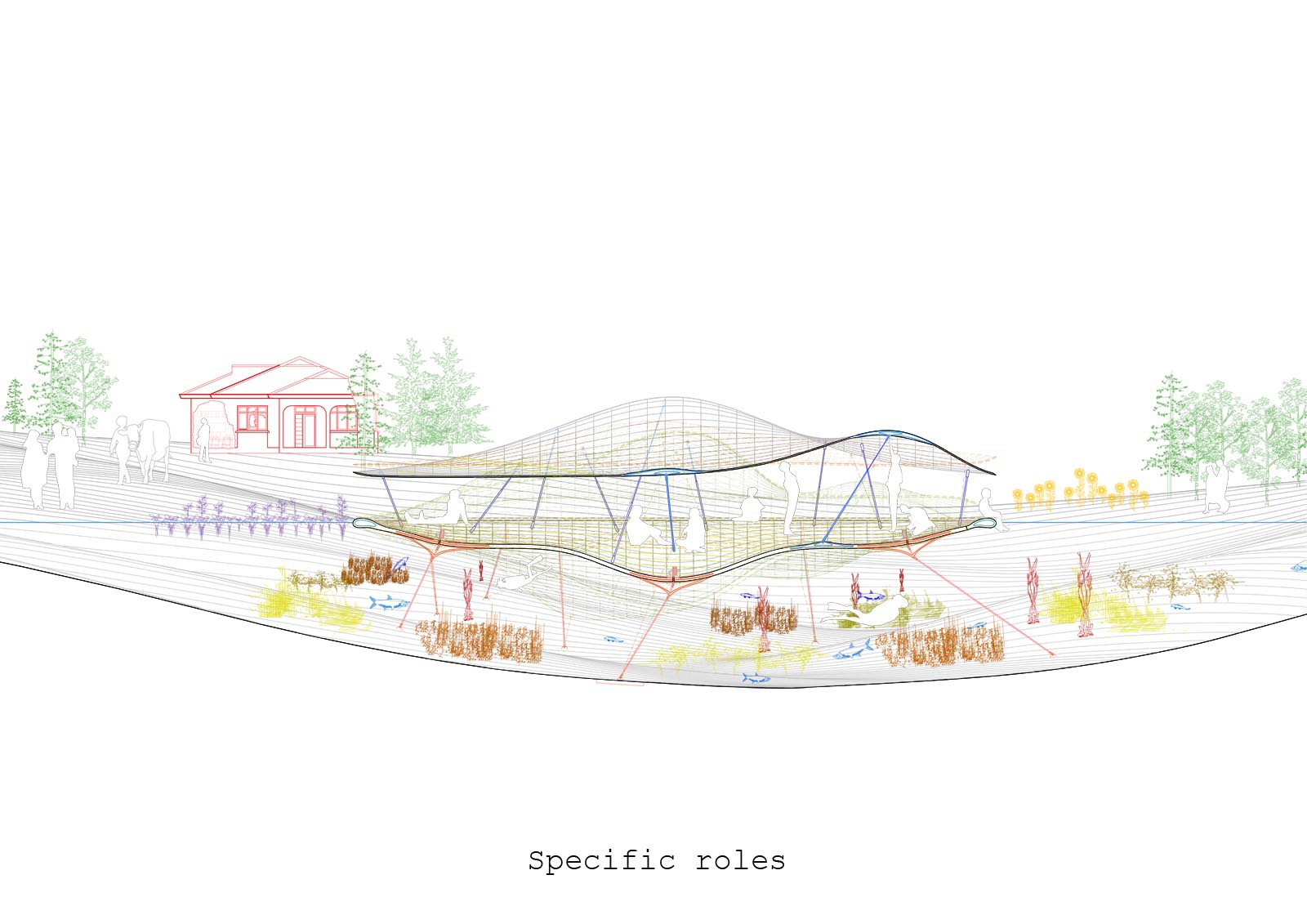

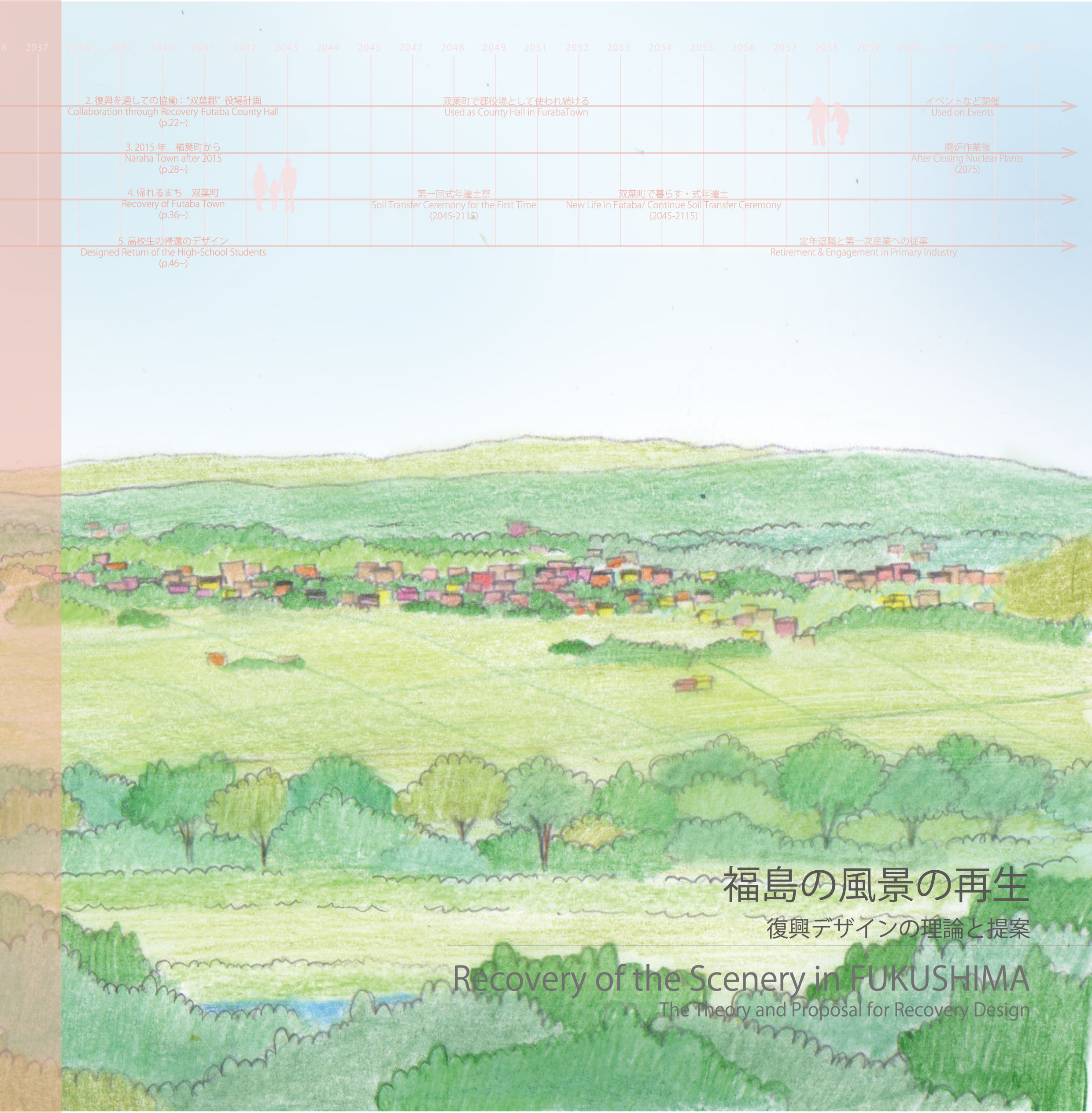

本展覧会は、以上のような問題意識を背景に、福島/フクシマの複層性について提示・考察することを目的とするものであり、そのタイトルにおいて「フクシマ」とカタカナ表記される福島とは、言わば地域・現場を超えた福島を指します。従って、その復興を考える際にもまた、地域・現場を超えた観点が導入されておかしくはないはずです。例えば、本展覧会において藤村龍至は、丹下健三的な国土計画のリバイバルを提起しています。あるいは、地域・現場を超えた福島とは情報・イメージにおける福島でもあり、その意味で、同時代の情報環境に意識的な活動を展開してきた新津保建秀やカオス*ラウンジといったアーティストの参加は必然性を持ちます。さらに、隈研吾研究室および復興デザイン研究体は、東京の大学から、学生の自由な発想・視点を提供しています。なお、隈研吾研究室からの参加者は、期せずして全員がヨーロッパ、アメリカ、オセアニアなどからの留学生となり、福島問題への海外からの関心の高さが伺える結果となりました。これら出自の異なる多様な作家の多様な作品を通じて、本展覧会の内容が福島復興の一助となることがあれば、これに勝る喜びはありません。

展示作品